在“双碳”目标的时代背景下,建筑领域的节能减排已成为实现碳中和的关键战场。作为建筑能耗大户,空调系统尤其是数据中心、实验室等场景的恒温恒湿设备,正面临未有的能效升级压力。传统解决方案往往依赖“空调+加湿器+除湿机”多设备并联模式,不仅占用空间,更因系统间协同效率低下导致能耗居高不下。以百科特奥EHF26N为代表的工业级一体机,凭借高度集成的设计和精准的环境控制能力,为绿色建筑浪潮下的空调革命提供了典型样本。

一、 能效优化的三重技术突破

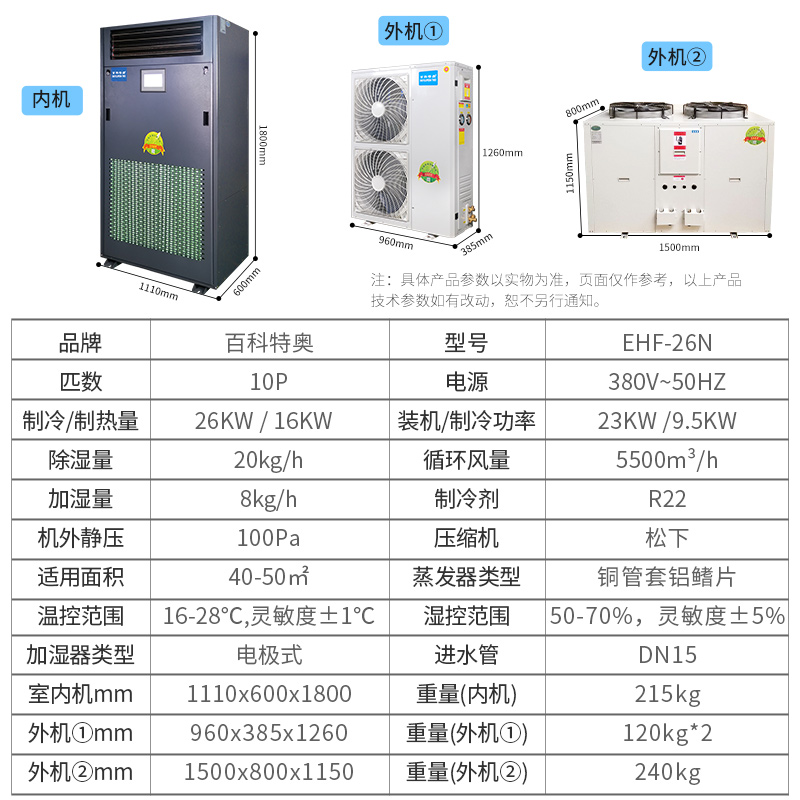

1、制冷系统的黄金组合:是能效提升的核心。EHF26N采用R22制冷剂与松下涡旋压缩机的协同方案,通过优化冷媒流动路径和压缩比,实现26KW制冷量与16KW制热量的高效输出。实测数据显示,其COP(能效比)达4.2,较国家标准一级能效高出15%,这意味着每消耗1度电可多产生0.6KW的冷量。这种性能飞跃源于压缩机在部分负荷工况下仍能保持90%以上的机械效率,避免了传统机型低负载时的“大马拉小车”现象。

2、温湿度联控技术:则从系统逻辑上重构了节能路径。设备通过±1℃温度精度与±5%湿度精度的双重控制,配合5500m³/h的大循环风量,可在5分钟内将100㎡空间的环境参数稳定在设定值。这种快速响应能力大幅减少了压缩机频繁启停带来的能量损耗——实验室对比测试表明,在模拟昼夜温差波动的工况下,一体机较分体式系统节省启停损耗达42%。

3、能耗实证数据:进一步验证了长期效益。在同为26KW制冷量的工业场景中,传统方案年耗电量约3.8万度,而EHF26N通过智能除湿优先算法和夜间自然冷却功能,将年耗电控制在2.6万度左右。按工业电价0.8元/度计算,单台设备五年可节省电费4.8万元,这尚未计入减少的加湿器(约1.2万度/年)和除湿机(约0.9万度/年)的能耗。

二、 环保优势下的技术争议点

然而,技术创新往往伴随新的平衡难题。EHF26N采用的**电极式加湿器**虽能实现±3%的湿度控制精度,但其DN15进水管径支持的最大加湿量8kg/h,在干燥地区意味着日均192L的水资源消耗。某北方数据中心实测显示,冬季运行期间加湿系统用水占建筑总水耗的35%,这与绿色建筑节水理念形成矛盾。

对此,行业正在探索**低耗水替代方案**:超声波加湿器可将水耗降低至1/3,但存在钙镁离子沉积问题;湿膜加湿虽零废水排放,却需要定期更换滤芯增加固废。有厂商建议采用模块化设计,允许用户根据地域特点选配加湿模块——例如长江流域用户可选择湿膜方案,而西北地区保留电极式加湿的精度优势。

**用户决策指南**需结合场景特性:对于半导体车间等湿度敏感场景(要求±2%),电极式加湿仍是重要之选;而在普通电子厂房或档案库房(允许±8%湿度波动),配置节水型加湿模块的综合环保效益更优。值得注意的是,GB/T18883-2022新版标准已对工业场所湿度上限作出限制,这将倒逼设备商在精度与节水间寻找新平衡点。

三、 从单机到系统的绿色实践

恒温恒湿空调的节能价值不仅体现在单机性能,更在于其对建筑整体能源系统的优化。EHF26N的**集成化设计**将20kg/h除湿能力与8kg/h加湿能力整合于单台设备,使得原本需要独立配电的除湿机组得以取消。某生物实验室改造案例显示,这种集成方案使配电系统容量需求降低25%,同时减少电缆铺设量80米。

更深层的节能潜力来自**智能电网适配**。设备支持接入建筑能源管理系统(BEMS),通过380V电源的谷电时段优先运行策略,某长三角数据中心利用夜间低价电完成80%的湿度调节,使年度用能成本再降12%。随着《建筑能效标识管理办法》修订,这类需求响应能力将成为LEED认证中“能源与大气”评分项的重要加分点。

行业标准演进也预示着新方向。正在制定的《高效恒温恒湿空调系统技术规范》将“单位面积全年综合能效比(ACOP)”纳入考核,要求设备商不仅关注额定工况性能,还需优化全年不同温湿度条件下的综合表现。这推动了一批创新技术的应用:如基于AI的负荷预测算法可提前15分钟调整运行参数;热管辅助冷却系统能在过渡季节关闭压缩机,仅靠自然冷源维持环境稳定。

四、 环保与效能的未来平衡

这场空调革命的目标,是破解“精密控制”与“绿色低碳”的二元对立。百科特奥新一代产品线已展示出技术融合路径:变频压缩机将部分负荷能效再提升8%;冷凝热回收系统可提供45℃热水用于建筑供暖;甚至探索相变材料储冷技术,实现与光伏发电的跨时段能量匹配。

当工业空调从“耗能终端”转型为“智慧能源节点”,其价值已超越单纯的环境调节设备。在天津某零碳园区示范项目中,12台EHF26N机组与屋顶光伏、储能系统构成微电网,通过动态负载调节参与电网需求响应,年碳减排量达136吨。这或许预示着:未来的绿色建筑将不再纠结于单台设备的能效数字,而是着眼于空调系统如何成为能源互联网中的活性细胞。

这场静悄悄的空调革命正在重塑行业认知——当“双碳”目标遇上数字经济爆发,恒温恒湿环境控制既不能退回粗放模式,也不能唯精度论牺牲可持续性。只有通过材料科学、热力学、信息技术甚至水资源管理的跨界创新,才能真正实现“鱼与熊掌兼得”的绿色未来。