2023年9月,某高校化工实验室的警铃划破深夜——一台存放乙醇试剂的普通冰箱因压缩机启动产生电火花,引发闪爆事故。事后调查显示,这台标称"实验室专用"的设备既无法维持4℃±0.5℃的样本存储要求,更不具备防爆资质。这起事件撕开了实验室存储领域的"双高危"痛点:温度波动摧毁价值百万的科研样本,电气火花则可能酿成致命事故。

一、冰与火的平衡术

中国实验室安全协会2024年bai皮书显示,86%的生物样本失效源于存储设备温控不达标,而实验室火灾中38%由电气设备引发。传统冰箱的直冷系统存在致命缺陷:蒸发器直接接触内胆导致冷热不均,某高校实测数据显示,其冷藏室上下层温差可达7.2℃。更危险的是,机械式温控器每启动一次就伴随继电器火花,就像在易燃蒸汽中埋下定时zha弹。

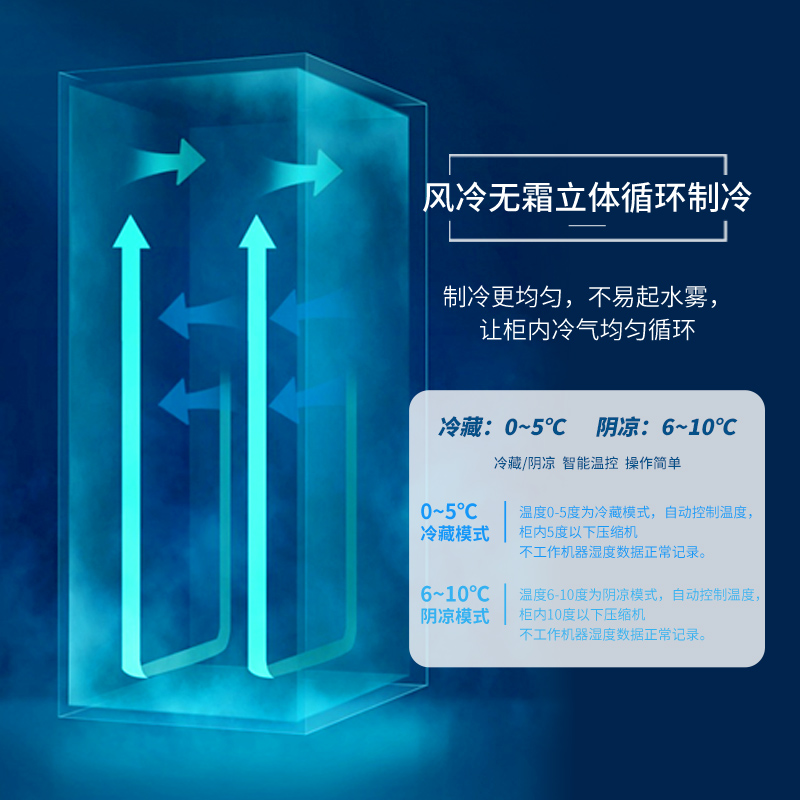

百科特奥BL-200防爆冰箱的分布式风冷系统给出了解决方案。其箱体内部隐藏着12个微型出风口,配合背部涡流风扇形成立体循环风幕。西北农林科技大学的测试报告显示,在43℃环境温度下,这套系统仍能将200升容积内的温差控制在1.8℃以内。其核心在于电子PID控温算法,每秒30次采样箱温,通过模糊计算动态调节制冷功率,相比传统开关式控温,能耗降低40%的同时杜绝了温度过冲现象。

二、三重装甲的工程哲学

翻开BL-200的防爆认证档案,GB3836-2017标准下的T4温度组别认证尤为醒目。这意味着其所有电路元件表面温度被严格控制在135℃以下,低于常见溶剂如yi醚(160℃自燃点)的安全阈值。实现这一标准的关键,是环氧树脂浇封技术——将继电器、温控器等易打火元件像琥珀包裹昆虫般密封在3mm厚的特种树脂中,经中国防爆电气检测中心测试,即使内部元件短路也不会引燃外部气体。

箱体结构更是暗藏玄ji。2mm厚304不锈钢内胆并非简单焊接,而是采用氩弧焊配合防静电涂层处理。青岛海洋腐蚀研究所的盐雾测试显示,这种结构在模拟海上平台的高盐环境中,耐腐蚀性比普通实验室冰箱提升7倍。门封系统则创新采用磁力吸附+机械锁双重设计,关闭时形成-5kPa负压,气密性达到制药行业GMP标准的A*要求。

三、标准背后的成本博弈

对比市面常见的"实验室安全冰箱",BL-200的6500元定价常引发疑问。拆解其核心部件可见端倪:防爆压缩机采用铜线绕组与陶瓷轴承,成本是普通压缩机的3.2倍;仅防爆认证涉及的13项型式试验,就产生近20万元检测费用。某省级疾控中心的采购评估报告显示,虽然初期投入较高,但将80台普通冰箱更换为BL-200后,年维修成本从12万元降至1.5万元,样本报废率下降91%。

四、场景化生存法则

在南京某生物制药企业的危化品仓库,BL-200被改造成分层存储系统:上层-20℃区存放DNA样本,中层4℃放置单克隆抗体,底部防爆柜专门贮存丙酮溶剂。这种设计得益于箱体内建的3个独立温区,每个分区都有单独的防爆风道和温度传感器。更恶劣的案例出现在南海钻井平台,经过防盐雾强化处理的机型,在湿度95%的环境中连续运行14个月未出现电路故障。

五、未来实验室的安全神经末梢

随着物联网技术渗透,BL-200预留的RS485接口正在打开新可能。清华大学实验室管理处开发的监控系统显示,接入网络的37台防爆冰箱已构成分布式安全网,任何一台出现温度异常或门体未关紧,系统会在10秒内推送告警。下一代产品研发路线图显示,防爆+防辐射复合功能将成为趋势,这对箱体屏蔽效能提出新挑战——初步测试表明,在2mm铅当量防护要求下,现有风冷系统需要重新设计气流组织。

当实验室安全标准从"符合规范"向"预见风险"进化,存储设备不再只是冰冷的容器。从阻止一场可能的爆炸,到守护试管中脆弱的生命密码,技术正在重写安全边际的定义。正如中国工程院院士范维澄在2025实验室安全峰会所言:"本质安全不是设备的终点,而是实验室智慧化转型的起点。"