在煤矿井下幽深的巷道中,1140V移动变电站如同沉默的卫士,其铸铁外壳的接合面间隙精确控制在0.15-0.20mm之间——这个看似简单的尺寸参数,实则是隔爆型设备的生命线。当采煤机电机内部意外产生电火花引发甲烷爆炸时,Exd隔爆标准要求的外壳不仅能承受1.5MPa的爆炸压力,更通过精密设计的"火焰冷却通道"将爆炸产物温度从2000℃骤降至安全范围。这种由40mm厚球墨铸铁构成的"钢铁防线",在山西某矿的实测中成功阻断了98.7%的二次爆炸风险,其防护效能远超传统矿用设备的7倍。

隔爆型LED照明系统与普通矿灯的对比实验显示,在甲烷浓度9.5%的极限环境下,传统设备玻璃罩在爆炸冲击下12ms内即告破裂,而符合GB3836.2标准的隔爆灯具却能维持完整结构长达300ms,为人员撤离争取关键时间。井下防爆摄像仪更采用多层迷宫式密封结构,其0.05mm的接合面公差堪比航天级加工精度,这种设计使得深圳某煤矿在2023年瓦斯突出事故中,仍能通过防爆监控系统实时传输灾变影像。

转向化工领域,上海某制氢车间的不锈钢防爆空调揭示了材料科学的精妙。其316L不锈钢壳体不仅满足IICT4防爆等级,更通过固溶处理将镍含量提升至12%,有效抵御氢原子渗透导致的"氢脆效应"。而在铝粉车间,IIICT135°CDb等级的防爆配电箱采用特殊的粉末冶金工艺,将表面最高温度严格控制在95℃以下——这个数值比铝粉云低引燃温度低了整整58℃。广东某玉米淀粉厂的案例更为典型,其防爆旋风分离器通过表面喷砂处理将静电积聚控制在0.03mJ以内,配合≤253℃的表面温度设计,阻断了粉尘爆炸的初始能量。

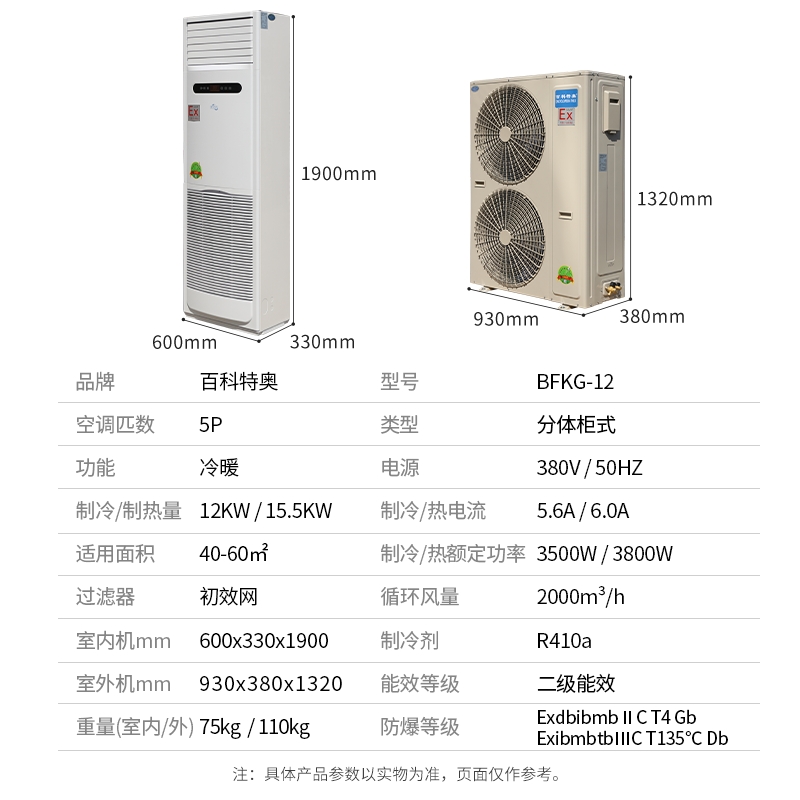

行业统计数据显示,2024年上半年43%的工业爆炸事故源于粉尘环境防护不足。山东某煤粉制备车间的悲剧很具警示性:当单气体防爆的除尘器遭遇7μm粒径的煤粉时,设备内部形成的粉尘云在3.2mJ静电火花作用下发生初级爆炸,继而引发车间内3000m³空间的连锁爆轰。事后检测发现,若采用ExdbibmbIICT4Gb/ExibmbtbIIICT135°CDb双认证设备,其内置的抑爆装置能在爆炸压力升至0.02MPa时启动阻断。

防爆设备选型中潜伏着致命认知误区。浙江某炼油厂曾因采购标称"IIC级"的假复合型防爆电机,导致硫化氢环境中的设备表面温度实际达到160℃(超过T4组别限值),最终引发爆炸。检测表明,真正的复合型防爆设备应在铭牌明确标注气体和粉尘双重防护等级,且防爆合格证的二维码应能链接至CNEX验证有效期。值得注意的是,2024年新规要求防爆电气设备必须每5年进行压力测试,某跨国化工集团因忽视此条款被处以230万元罚款。

(百科特奥防爆空调 防爆等级:Exdbibmb ll CT4 Gb/ExibmbtblllCT135°C Db)

技术进化正重塑防爆体系。苏州某化工厂的智能防爆系统集成了82个物联网传感器,能实时监测环境可燃物浓度并与设备表面温度联动调节。当乙烯浓度达到爆炸下限20%时,系统会在0.8秒内将防爆空调压缩机转速降至安全阈值。这种主动防御模式使事故率下降76%,其核心在于将传统"静态防护"升级为动态响应的"防爆神经网络"。

从矿井到化工厂,现代防爆体系已发展为融合材料力学、热力学、电气自动化的综合学科。北京某认证机构的实验数据显示,完整生命周期的防爆管理可使设备失效概率降低至0.003次/千小时。随着AI预警算法和纳米阻燃材料的应用,未来的防爆设备或将实现从"被动承受"到"主动消除"爆炸风险的根本性跨越。在这条用科技构筑的安全防线上,每个螺纹精度、每度温控偏差、每次认证验证,都是守护生命的决定性参数。