在电力系统中,配电房作为电能分配的关键节点,其环境稳定性直接关系到供电可靠性和设备使用寿命。随着科技进步和电力设备精密化程度提升,湿度控制已成为配电房运维的核心课题。当环境温度处于25-30℃区间且相对湿度超过80%RH时,电气设备绝缘性能将呈现指数级衰减——实验数据表明,湿度每上升10%,绝缘材料的击穿电压会下降15%-20%,这正是春季电气故障率同比激增43%的根本原因。

一、湿度失控的破坏机理深度解析

1. 绝缘性能的隐形杀手

现代空气开关的灭弧能力与空气介电强度直接相关。当相对湿度突破65%临界点,水分子在绝缘表面形成连续导电膜,使10kV开关柜的泄漏电流从常态5μA骤增至50μA以上。更严重的是,积尘设备在潮湿环境中会产生"毛细冷凝"现象,深圳某110kV变电站的实测数据显示,运行10年以上的断路器因尘垢吸湿,其绝缘电阻值可降至新设备的1/8。

2. 生物腐蚀的链式反应

在28℃、85%RH环境下,黑曲霉等微生物的繁殖速度达到每平方厘米400菌落/72小时。这些微生物分泌的有机酸会腐蚀环氧树脂绝缘件,某风电场的跟踪调查发现,受霉菌侵蚀的端子排其介质损耗角正切值三年内增长7倍,最终导致35kV电缆终端头爆炸事故。

3. 金属部件的电化学噩梦

湿度与氧气共同作用引发的电化学腐蚀,会使铜排年腐蚀速率从干燥环境的0.3μm激增至沿海地区的8μm。某化工企业配电柜的红外热像分析显示,锈蚀接点接触电阻增大引发的局部过热,可使连接处温度较正常状态升高65℃。

二、动态除湿系统的工程化解决方案

1. 设备选型的多维评估模型

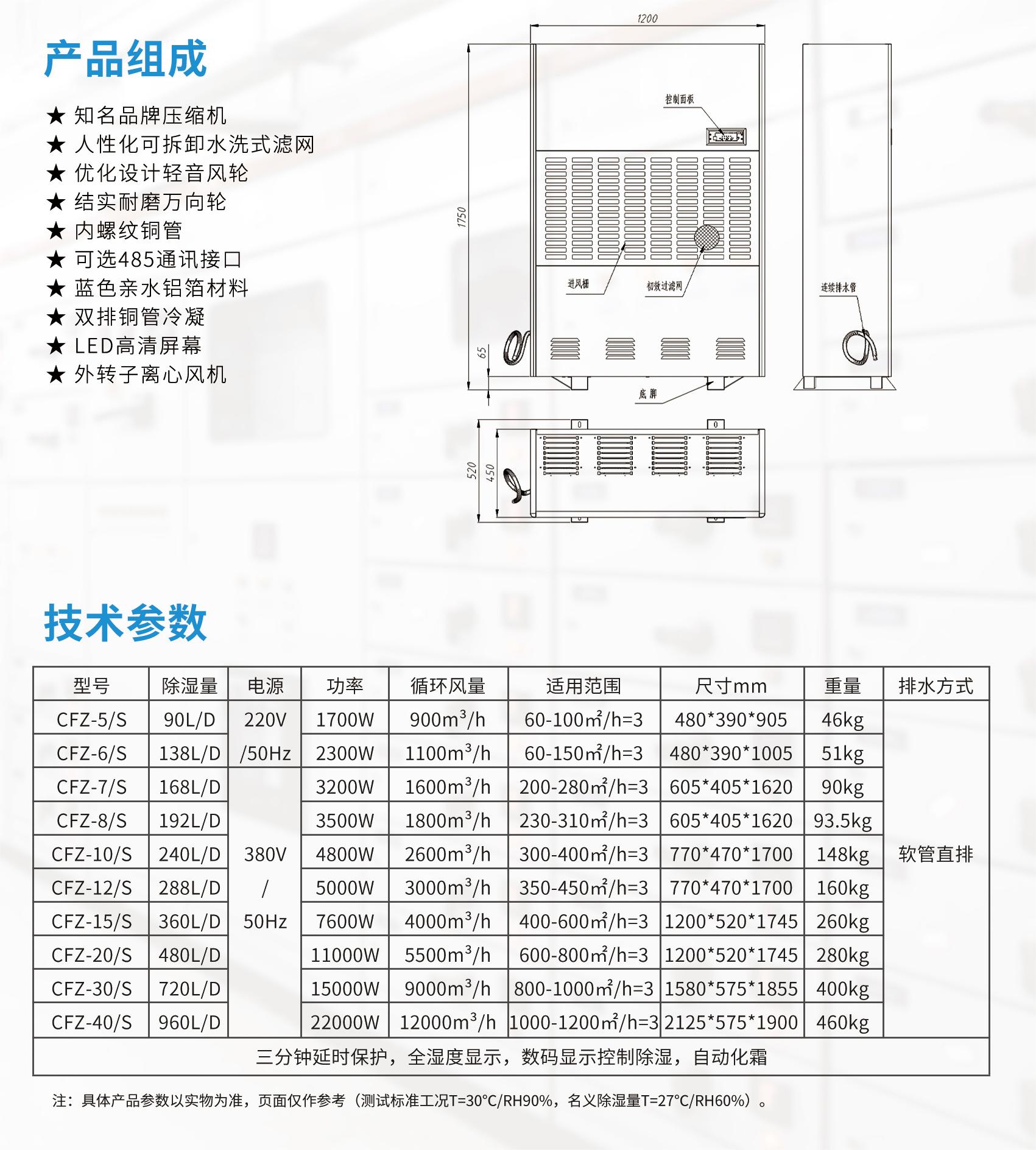

(1)容积匹配算法:建议除湿量(L/d)=(V×Δd×1.2)/1000,其中V为空间体积(m³),Δd为含湿量差值(g/kg)。对于300m³的配电房,当要求将湿度从80%降至60%时,需选择日除湿量≥90L的机型。

(2)智能联动系统:集成温湿度传感器与设备启停的模糊控制策略,某智能变电站采用PID调节的转轮除湿机,将湿度波动控制在±3%RH范围内。

2. 创新技术的工程应用

(1)溶液除湿技术:某大数据中心采用的溴化锂溶液除湿机组,COP值达5.8,较传统冷凝除湿节能40%。

(2)相变材料缓冲:在空调送风管道嵌入PCM-28相变材料,可平抑昼夜湿度波动,测试显示可将峰值湿度降低12%RH。

三、全生命周期湿度管理体系

1. 预防性维护三维矩阵

(1)空间维度:采用网格化监测,每50m²布置1个无线传感节点,某特高压换流站通过LoRa组网实现湿度场实时重构。

(2)时间维度:建立季节性维护日历,在梅雨季前完成除湿机蒸发器深度清洗,可提升效率23%。

(3)设备维度:运用红外热像仪+局部放电检测的组合诊断,提前3个月发现某500kV GIS设备凝露隐患。

2. 应急响应机制构建

当监测到湿度连续2小时超限,分级启动响应:

- 一级响应(65%RH):自动开启备用除湿机组

- 二级响应(75%RH):触发声光报警并推送运维APP

- 三级响应(85%RH):联动断开非关键负荷

四、典型案例的经济性验证

某沿海钢铁厂配电房改造项目显示:投入48万元配置双循环除湿系统后,年度故障检修费用从127万元降至31万元,设备平均寿命延长4.7年,投资回收期仅11个月。湿度控制达标率从改造前的68%提升至99.2%,相关论文被收录于IEEE Transactions on Power Delivery。

当前沿的物联网技术与传统除湿设备深度融合,配电房湿度管理正从被动应对转向主动预防。需要特别指出的是,2024年新实施的GB/T 3797-2023《配电房环境控制规范》将湿度波动率纳入考核指标,这意味着未来除湿系统的控制精度需要达到±2%RH的水平。建议企业在设备选型时优先考虑具备数字孪生功能的智能除湿系统,为即将到来的电力物联网时代做好技术储备。